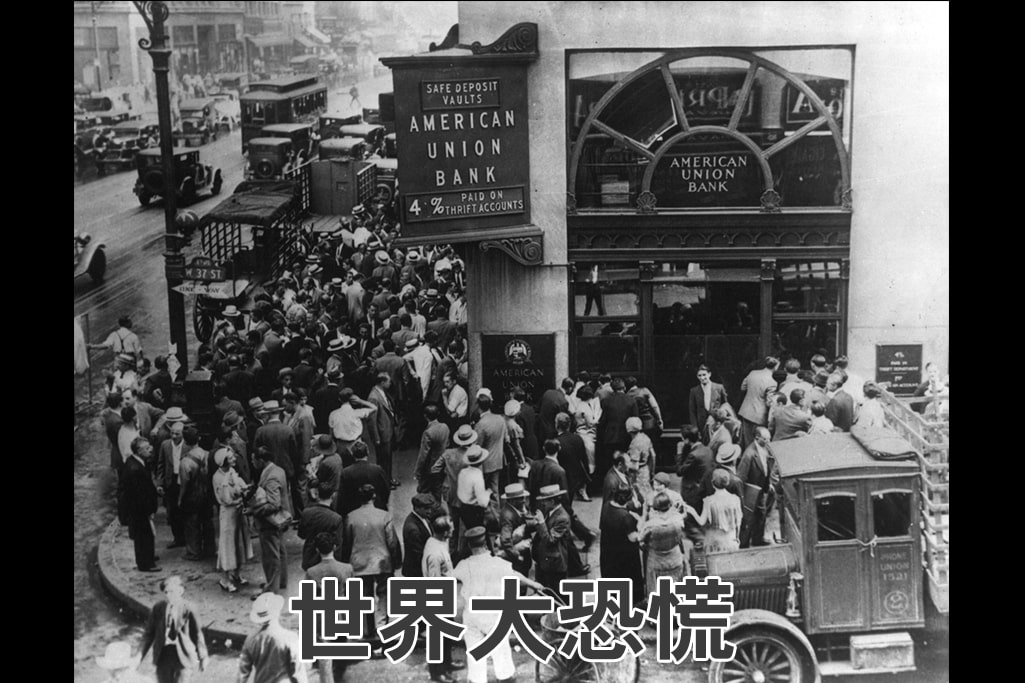

1929年に世界大恐慌が起こったことにより、アメリカは様々な対策を取ることになりました。

1930年代には大統領であるフランクリンルーズベルトがニューディール政策という対策を取り始め、アメリカの経済は元通りになっていきます。

それならばこのアメリカが行った対策とは一体何だったのでしょうか。

ここではアメリカの対策であるニューディール政策について解説します。

政府が経済活動に介入する

アメリカが行った対策は政府が経済活動に介入するというものでした。

基本的にアメリカは自由主義国家ですから、企業などが自由に活動するということが可能だったのです。

しかしそこに政府が介入して全体を調整することにより、破綻してしまった経済を立て直すという対策が行われました。

まず、ニューディール政策で最も大切だと言われている法律が全国産業復興法です。

労働者には最低賃金の金額を保証し、そこに団結権などを与えました。

これによって労働者の労働意欲を高めます。

公共事業などを増やし、労働者を雇うということに重点を置いていったのです。

農業にも介入

もともとアメリカは世界的な農業国となっていました。

第一次世界大戦によってヨーロッパは疲弊しており、徐々に世界の農業国はヨーロッパからアメリカになっていたのです。

疲れ切ったヨーロッパはアメリカから農産物を輸入するようになっていました。

そのためアメリカでは大量の農産物が収穫しており、あまりものもたくさんあったのです。

そこで政府は農業にも介入し、農業調整法という法律を作りました。

農産物を制限し、余った生産物を政府が買い取って価格を安定させるという政策をとったのです。

聞こえは良いですが、この対策は1936年に違憲判決が出されます。

金本位制の停止

さらにアメリカは「これだけのドル紙幣があればこれだけの金と交換できます」という金本位という制度を導入していました。

例えば、10ドルあれば1グラムの金と交換する、などというものです。

しかし、当時はインフレが起こっていましたから物価が上がっていました。

物価が上がるという事は金の価値も変わってしまいます。

そのため世界大恐慌が起こったとき、多くの国々がアメリカから金を購入しようと考えました。

そのためアメリカは金本位制を停止し、金の流出を防ごうとしたのです。

まとめ

いかがでしょうか。

このほかにもアメリカは善隣外交政策を取るなど様々な対策を行いました。

その甲斐あって経済的なピンチは乗り越えますが、今度はその影響が第二次世界大戦へとつながっていくのです。