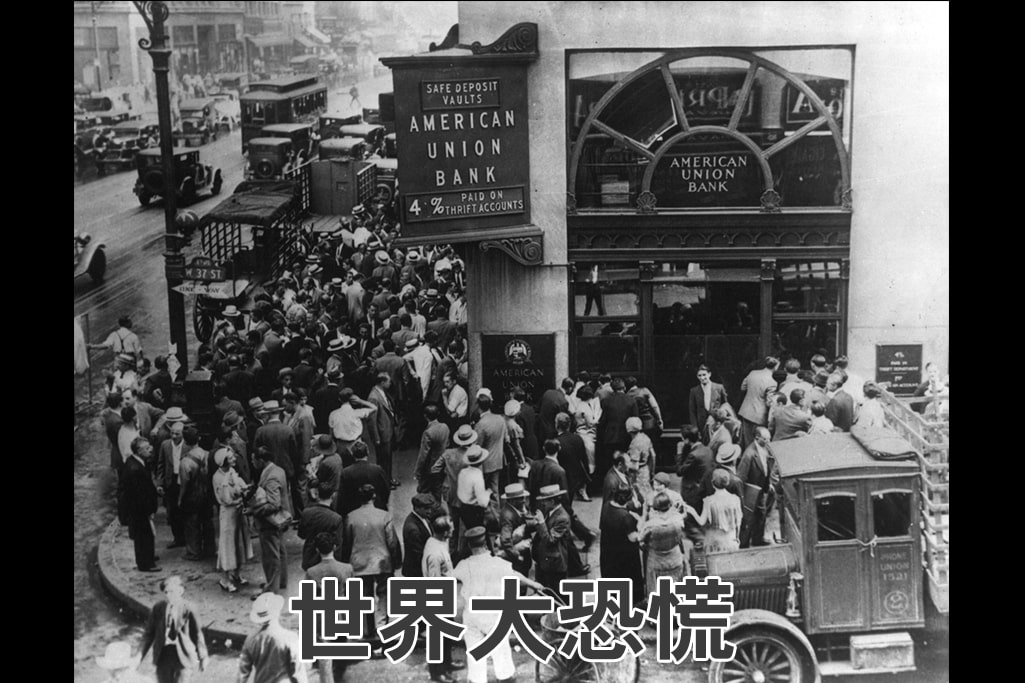

1929年にニューヨークの株価が大暴落し、世界大恐慌が起こりました。

この世界大恐慌はその名の通り、世界中に影響与えます。

それはもちろん日本も同様でした。

日本ではこの世界恐慌の影響を受け、昭和恐慌と言われる日本経済の危機が訪れます。

それならばこの日本が受けた経済の危機に対する政策とは一体どのようなものだったのでしょうか。

ここでは世界大恐慌に対する日本の政策について解説します。

濱口内閣

ライオン首相と言われた濱口総理大臣は、対外的には協調外交を進めていきました。

世界大恐慌が起こった後にはロンドン海軍軍縮条約を結びますが、これに反発する人物によって東京駅で狙撃されます。

これにより総辞職することとなりましたが、日本政府はその後も政策として工業組合法、重要産業統制法などを制定し、カルテル等の形成を促していたのです。

重要産業統制法は不況カルテルの形成を認めるものであり、これ自体は統制経済を導くものとなっていきました。

金解禁

1930年、濱口内閣によって金解禁が行われました。

第一次世界大戦が始まる前、主要国はほとんどが金本位制を導入しており、兌換紙幣を自由に発行していたのです。

しかし第一次世界大戦が起こったことによって金が国外に流れてなくなり、兌換紙幣との交換が一時停止となっていました。

そんな中、世界大恐慌によって影響受けた日本は金解禁を行い、金を海外に出すことにしたのです。

半年の間に日本の国内卸売物価は7パーセント落ち込みました。

日本の国内市場は収縮し、最終的に円高によって国際競争力を失い、日本経済はさらになど打撃を受けたのです。

つまり日本は政策として金解禁を行ったのですが最終的にはうまくいかなかったのです。

ドイツやイタリアとの提携

世界恐慌が与えた影響はかなり大きなものでした。

特に第一次世界大戦によって敗北し、国費の2.5倍ともいわれる賠償金を抱えていたドイツはルール工業地帯も失っており、絶望的な状態だったのです。

1933年にヒトラーが首相となり、ナチスが政権を握りました。

ナチスは国民に仕事を与えるという名目で様々な公共事業を行っていきますが、やはりうまくいかず、最終的には戦争によって他の国の領土を奪い取るか賠償金を取るか、という選択肢を迫られたのです。

これは日本やイタリアも同じです。

植民地を持つ国はその国を利用して立ち直っていきましたが、植民地を持たないドイツやイタリア、日本は戦争によって経済を復興させようという意識が強くなっていきました。

それにより戦争という選択肢が政策の中に置かれるようになったのです。

まとめ

いかがでしょう。

世界大恐慌は日本にも大きな影響与え、日本はそれに対して政策を考えなければいけませんでした。

しかし落ち込んでしまった日本経済を立て直すだけの政策はなかなか見つからず、日本はそのまま第二次世界大戦への道を歩んでいくのです。